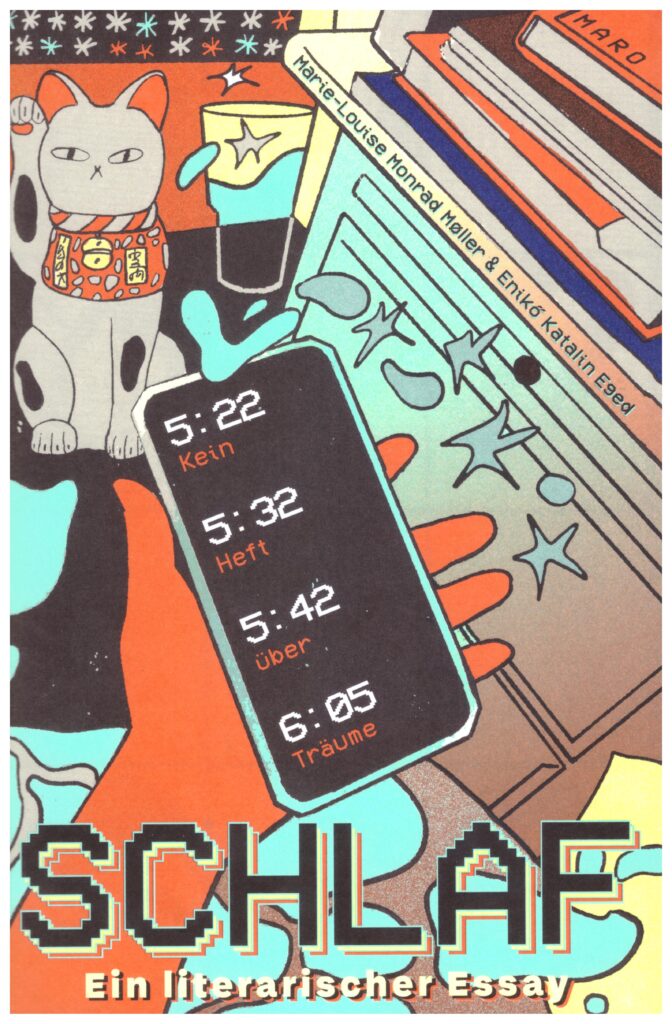

Marie-Louise Monrad Møller: Schlaf. Ein literarischer Essay, mit Originaldruckgraphiken, beiliegendem Plakat und Lesezeichen von Enikő Katalin Eged, Augsburg: MaroVerlag, 2024 (= MaroHeft #16: Kein Heft über Träume), ISBN 978-3-87512-631-0, fadengeheftet, 36 Seiten, 16,00 €

Rezension von Markus Henning

Molekularbiologie und Schlafforschung wissen es längst: Mit unserer inneren Uhr ist nicht zu spaßen. Unerbittlich folgt sie dem Kreislauf von Tag und Nacht. Wo ihr das Zeitregime der Gesellschaft zuwiderläuft, leiden Körper und Seele, Kognition und Sozialverhalten. Guter Schlaf ist die Grundlage von Ausgeglichenheit, von Empathie, von Abwägung im Entscheiden und Handeln. Jede Stunde, die länger geschlafen wird, reduziert den Weltverbrauch. Erholsame Nacht- und Mittagsruhen sind ein Schlüssel für die Regeneration von Gesellschaft und Planet.

Inmitten von Klimakatastrophe, Herrschaftsexzessen und Kriegsbarbarei werden die Geschichten wirklichen Gelingens von den Ausgeschlafenen geschrieben. Und doch ist die Quelle ihrer Kreativität, nämlich das Schlafen, alles andere als gut beleumundet.

Das wirft Fragen auf, denen Marie-Louise Monrad Møller (geb. 1986) jetzt in einem literarischen Essay nachgeht. Er trägt den Titel Schlaf und ist im Augsburger MaroVerlag als Band 16 der MaroHefte erschienen. Im Zusammenspiel von Essays und Illustrationen widmet sich diese Reihe bereits seit dem Jahr 2020 feministischen, politischen und tabubehafteten Themen. Die Originaldruckgraphiken zu Schlaf stammen von Enikő Katalin Eged. Sie interpretiert den Text mittels Umschlagsgestaltung, Bebilderung, beiliegendem Plakat und Lesezeichen.

Marie-Louise Monrad Møller selbst ist promovierte Kunsthistorikerin und hat Literarisches Schreiben studiert. Mit umsichtiger Geschwindigkeit, die niemanden zur Eile drängt, greift sie weit aus in die Ritzen und Lücken des Alltags, in die Körperlichkeit, in die Mythologie und in die Politik des Schlafes. Das Ineinanderfließen von Entschleunigung und Facettenreichtum zieht uns Lesende in seinen Sog. Schlaf ist keine bloße Aneinanderreihung von Assoziationen. Schlaf ist eine, in drei Reisegeschichten eingebettete, in sich verwobene Abhandlung.

Wie von einem Glutkern strahlen ihre Gedankenketten vom Paradox des Schlafes aus, von dessen Uneindeutigkeit, von dessen Weder-Noch: „Im Schlaf ist man anwesend, aber nicht wach. Man ist da, aber nimmt nicht wahr. Man nimmt nicht wahr, aber ist nicht tot. […] Wenn man sich jedenfalls anschaut, wie bei uns über den Schlaf gesprochen wird, beziehungsweise wie wir versuchen, ihn zu kontrollieren, zu bändigen, zu messen, zu überlisten oder zu entschlüsseln, dann scheint mir, dass es schwerfällt, ihn grundsätzlich als den widersprüchlichen, ja, wenn man möchte, mystischen Zustand auszuhalten, der er ist“ (S. 6 f.).

Damit aber – und diese Quintessenz lässt sich aus Møllers Text ziehen – bewährt sich der Schlaf als widerständiges Konzept.

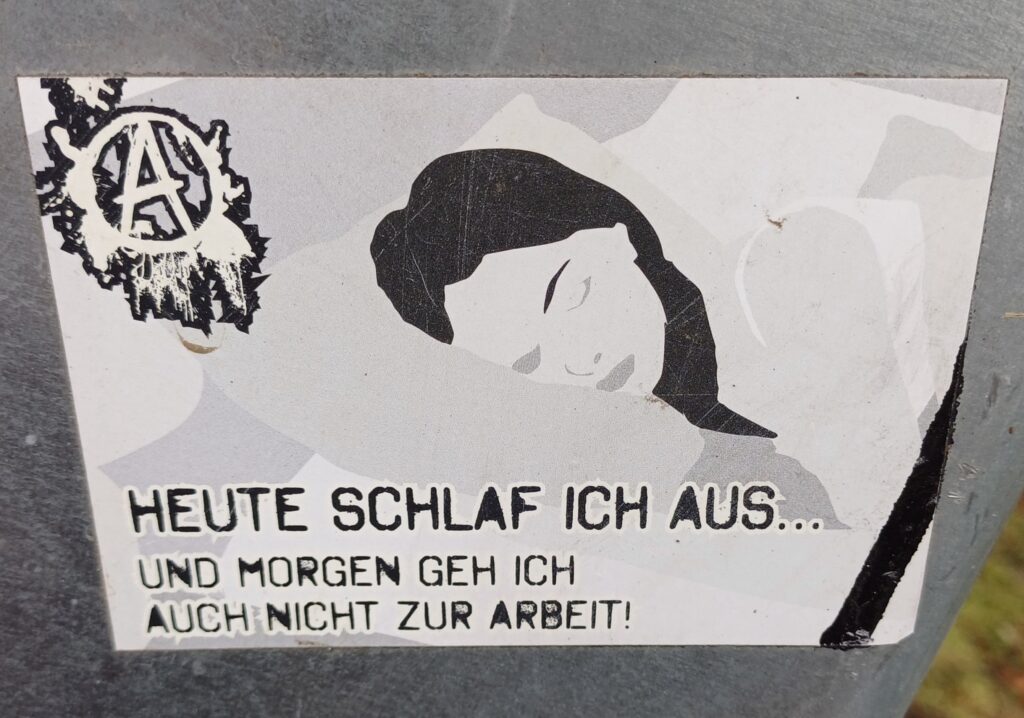

1) Unverfügbarkeit. Erweckung und Wachheit sind Menschheitsideale spätestens seit der Aufklärungsphilosophie. Wogegen sie stritt, war der Schlaf der Vernunft. Der Kapitalismus erweiterte das Kampffeld auf den menschlichen Biorhythmus. Rentabilitätsgetrieben haben Industrie und Dienstleistung, Globalisierung und Digitalität das Zyklische der Zeiterfahrung aufgelöst. Dem pausenlosen Gleichlauf von Erwerbsarbeit und Konsum entzieht sich allein die Passivität des Schlafes, und das auf unhintergehbare Weise. Ein schlafender Mensch ist die fleischgewordene Leistungsverweigerung, ziellos, unproduktiv und nicht kommerzialisierbar, in anwesender Abwesenheit. Wie in der Kultur des 24/7 die Müdigkeit solange prestigevoll ist, wie sie als Signum von Disziplin und Ausweis vorhergehenden Fleißes gilt, so ist Schlaf nur tolerierbar als funktionales Anhängsel der Produktivität: „Sei es im kapitalistischen Sinne der Wiederherstellung von Arbeitskraft, die im Arbeitszeitgesetz als Ruhezeit, sozusagen von Staatsseite reglementierte Erholung, vorgeschrieben ist. Oder im neoliberalen Sinne, in dem selbst das Abhängen der sich selbst verordneten Selbstoptimierung zu dienen hat“ (S. 18 f.). Wer den Eigenwert des Schlafes wiederendeckt, macht somit eine utopische Erfahrung. Entscheiden zu können, wann und wie lange man schläft, unterläuft Verwertungszwänge und greift vor auf einen Wiederanschluss an die Natur.

2) Machtgefälle. Zum Gestus des Autoritären gehört es, sich mit einem minimalen Schlafbedürfnis zu brüsten. Das noch nachts brennende Licht in den Schaltzentralen von Politik, Militär und Management imaginiert überdurchschnittliche Kraft und Energie. Wer nie ruhen muss, dem kann das Leben anderer anvertraut werden. Schlummern dagegen ist etwas für Untertanen. „Als Zustand der Handlungsunfähigkeit steht das Schlafen eben auch dem Prinzip der Herrschaft im Weg“ (S. 10). Am entgegengesetzten Pol der Hierarchie, ganz unten, in den dunklen Winkeln des Staates, in den Gefängnissen, in den Straf- und Arbeitslagern dieser Welt, kehrt sich das Verhältnis um. Der Zugriff auf die Ausgelieferten wird über erzwungenes Wachsein totalisiert. Marie-Louise Monrad Møller zitiert ausgiebig den Sadismus entsprechender Handreichungen in Geheimdienst-Dokumenten. Foltermethoden des Schlafentzugs setzen das Persönlichkeitsrecht außer Kraft und ebnen den Weg physischer Vernichtung. Für Lebensbejahung hingegen steht die Praxis tätiger Liebe, den Schlaf der Nächsten zu behüten. Schlafenden mit Rücksicht, Empathie und Fürsorge zu begegnen, ist ein „[…] zerbrechliches Zeichen der Menschlichkeit“ (S. 32).

3) Zuflucht. Die gesellschaftliche Anerkennung des Schlafes ist auch über Raumdimensionen vermittelt. In unseren Breiten hat sich ein Privileg zum normativen Standard erhoben, das sich bei Weitem nicht alle leisten können: Schlaf im Schutz der Privatheit, hinter geschlossenen Türen, allein oder zu zweit im Bett. Als Zumutung wird erfahren, was die Konvention durchbricht. Beim Schlafen den Blicken anderer ausgeliefert zu sein, füttert deren Voyeurismus. „Vielleicht suchen wir in der Betrachtung Schlafender immer auch ein Stück von uns selbst, weil wir uns schlafend selbst nicht sehen können“ (S. 27). Unbeteiligt zu bleiben, fällt den Wachen schwer. Schlaf inmitten einer privatistisch strukturierten Öffentlichkeit befördert Dynamiken von Scham, Scheu und Aggressivität. „Ist es die ungebetene Konfrontation mit einem Verhalten, das nicht als normal gilt? Können solche Abweichungen etwa als Provokation empfunden werden? Ist der Auslöser des Ärgers über schlafende Menschen […] möglicherweise nicht die schlafende Person selbst, sondern die Überforderung, sich dazu verhalten müssen? Resultiert daraus ein pieksendes Gefühl, das man lieber andere (nämlich die Verursacher:innen dieses Störgefühls) als sich selbst spüren lassen will?“ (S. 29). Ein Gradmesser für Friedfertigkeit ist die Kunst, sich gegenseitig in Ruhe zu lassen. Die Eroberung öffentlicher Räume durch eine Körperpolitik des Schlafes würde dieser Kunst Lernfelder eröffnen. Das wussten schon Yoko Ono und John Lennon, als sie 1969 ihre Bed-ins for Peace performten.

Leicht, spannend und schwebend entfaltet Marie-Louise Monrad Møller ihre Sichten auf den Schlaf. Analog zu dessen Rhythmus geht es dabei weniger um eine lineare Handlung als um eine Kreisbewegung. Am Ende schließen Møllers Überlegungen erneut an den Anfang an. Das reizt, mit der Lektüre gleich wieder von vorne zu beginnen.

Schlaf ist ein besonderer und ein wichtiger Essay. Wir wünschen Marie-Louise Monrad Møller und dem MaroVerlag damit viel Erfolg und ein ausgeschlafenes Publikum.